浦田です。

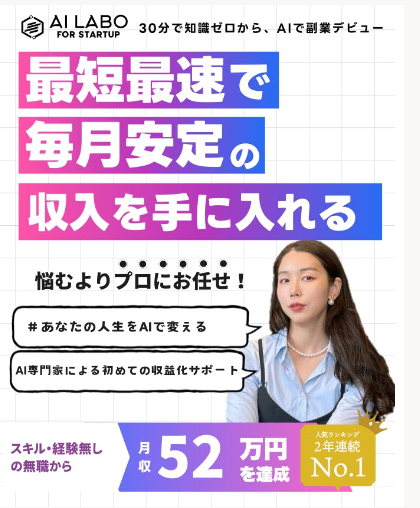

今回は「AIスタートアップラボ」を検証しました。

検証すべきポイントと発見された問題点

以下の観点で問題になり得る点を整理します。

- ドメイン・誘導構造・立ち上げ期の証拠

- 実在性・信用性の担保(実績・人物・顧客証言)

- 料金・契約条件・特商法表示などの透明性

- コンテンツ・サービス内容と “稼げるという主張” の整合性

- リスクと再現性の観点

1. ドメイン・誘導構造・立ち上げ期の証拠

- この案件のドメイン(aistlab.jp)について確認したところ、このドメインは 2024年10月14日に新規取得されたものとみられます。(こちらのサイトは現時点で存在していません:2025/9/25)

- また別ドメイン(ai-monetize.biz)も存在し、こちらは2024年5月4日であることが確認できました。

- 上記「ai-monetize.biz」からは、LINEへの誘導があるようですが、実際には「smart-aiworks.com」というサイトに誘導されるようです。

このような誘導構造や先行ドメイン設定は、マーケティング的には “興味を引く LP → 登録 → 本体案内” という典型構成ですが、それ自体が不正とは言えないものの、正体不明な入口から誘導される手法である点は注意すべきです。

2. 実在性・信用性の担保(実績・人物・顧客証言)

- 本件で最も問題視されているのが、「お客様の声」に使われた写真を調べたら、実際には俳優・著名人の画像だった、あるいはフリー素材だった、という指摘です。あるサイトでは、「猪狩結衣」という名の“顧客”と称する人の写真が、韓国俳優の写真であったという事例を挙げています。

- また、「サービスを支える専門家」として記載されている人物について、ネット上に実在性を示す根拠が見つからない、専門家の写真が素材サイトで流通していた、という疑いもあります。

- 顧客の「稼げた」「収益が上がった」という体験談も掲載されているものの、信頼できる実例や第三者検証がほとんどなく、捏造または選別された声である可能性が強く指摘されています。

こうした点は、信用構築の根幹を揺るがす問題です。特に、実在性のない人物を“専門家”として見せかけたり、他人の写真を顧客として流用したりすることは、誤認を招く広告・詐欺商材と同じリスクを孕みます。

3. 料金・契約条件・特商法表示などの透明性

- 公式サイトには、3つのプラン(スタートプラン、プロフェッショナルプラン、フリーランスデビュープラン)が掲載されており、それぞれ ¥9,900、¥88,000、¥299,000 といった価格が示されています。

- しかし、支払条件(買い切りか、月額継続課金か)、サポート期間、解約条件、返金規定などが明確に記されていません。特に、特商法表示の一部には「クレジットカードに対し毎月末にご請求」すると書かれており、継続課金型である可能性を示唆する内容もあります。

- 特商法表記そのものにも不備があるという指摘があります。たとえば、所在地に番地までは記載されているが部屋番号までは記載されていない、などの曖昧さが残されているというものです。

- また、販売元として「株式会社ノート、代表三島拓、所在地 大阪府中央区常盤町1-4-1」などと記載されています。法人番号検索で登記が確認できるとの記載もありますが、事業実態・評判・過去実績はほとんど見当たらない、というのが調査者らの指摘です。

こうした点は、消費者(副業希望者)にとって「契約したらどのようなコストや義務があるか」が曖昧であり、後出し条件・継続負担が発生する可能性を内包します。

4. コンテンツ・サービス内容と “稼げるという主張” の整合性

- サービスは、「AI収益化診断」「基礎学習」「応用学習」「収益化戦略」「メンタリング」「ビジネススキル」「コミュニティ・キャリアサポート」などがパッケージとして提供されると謳われています。

- ただし、それらを通じて「2か月で収益化」「月5〜20万円稼ぐ」などの目標が掲げられており、これらは極めて楽観的であり、裏付けとなる再現性・実績データが明示されていません。

- 仮にAIツールの操作や自動化を学べたとしても、それを収益化するには、市場選定力、営業・集客力、価値提供力、顧客継続性 など、AI技術以外のビジネススキルが不可欠です。宣伝文句では、これらを “学習パッケージ” で補えるように見せていますが、現実的にはそれを短期間で習得し、実務で成果を出すのは非常にハードルが高いと思われます。

- また、口コミの信憑性(先述)や、実際に稼げた人の事例が公正に検証できる形で提示されていない点も、主張と現実とのギャップを疑わせます。

5. リスク・再現性の観点

- この手の副業スクール・商材案件には、典型的なリスクがつきまといます。すなわち、「購入者の大半は稼げない」「継続課金で費用だけがかかる」「途中でノウハウが陳腐化する」「集客支援が不十分で実業務化できない」など、実務適用できない“教材提供型”の落とし穴です。

- モチベーションが続かず離脱したり、自己責任論を盾にサポートしない運営に陥るケースもあります。

- また、再現性のある“稼げた人”を作るには、個々の能力・環境差(業界、ネットワーク、資金、時間投入量など)が大きく影響するため、「誰でもできる/2か月で収益化」という主張は一般化しにくいものです。

- さらに、こうした案件は、口コミや評判が広がりにくいため、ネット上での情報量や信頼証拠が乏しいまま運営されているケースが多く、それ自体が警戒サインともいえます。

総評:副業として適切か?(5段階評価で判断軸を交えて)

以下、リスクと可能性を総合的に見て、私の判断を示します。

| 観点 | 評価・コメント |

|---|---|

| 信用性・透明性 | 非常に不十分。実在性の確認できない人物、捏造疑いの声、曖昧な契約条件などが目立つ |

| 再現性・実績 | 主張と裏付けの乖離が大きい。実例が公正に検証可能な形で示されていない |

| コスト対効果 | 高額プラン(¥88,000、¥299,000など)を払っても、収益化できる見込みが不確実 |

| リスク管理 | 継続課金、契約不明瞭性、途中離脱リスク、ノウハウ劣化リスクなどが存在 |

| 副業としての現実性 | 一部の参加者が成功する可能性はあっても、一般層にとってはハードルが高い投資案件に近い |

総合的には、「副業案件としておすすめできない」という判断になります。もし五段階で評価するなら、★★☆☆☆(2/5) 程度です。成功可能性が完全にゼロとは言いませんが、成功者例が十分に公開されておらず、リスクを取る価値を正当に見積もる根拠が乏しいためです。

特に、健全な副業を探したい読者・利用者に対しては、このような“断片的なノウハウ+収益保証的文言”を打ち出す商材は、最後の手段とすべきであって、最初に選ぶ選択肢ではありません。

注意しておくべき“赤信号サイン”(実体験・教訓にもとづく視点から)

以下は、こうした案件を判断する際に、チェックすべき典型的な“赤信号サイン”を列挙しておきます。もしあなたが別の副業案件を精査したいときにも使える判断材料です。

- 実在人物・実例の裏付けが不十分/捏造疑い

→ 顧客写真が素材、匿名体験談ばかり、実名+実績が検索で出ない、などは危険信号。 - 契約条件・料金体系が曖昧

→ “毎月請求”“継続”“解約条件”などが明記されていない/後出しされる。 - 過度に楽観的・短期間収益化を強調

→ 「2か月で収益化」「月5~20万円」など、一般化しづらい主張。 - 誘導構造が複雑

→ LP → LINE登録 → 別LP → さらに内部誘導、という構造は、利用者の精査機会を減らす設計。 - 情報公開量が少ない・第三者評価が皆無

→ 口コミが一方向、否定的情報が検索にほとんどない、運営者の過去実績が確認できない。 - ノウハウがブラックボックス化している

→ 「秘密の方法」「特別な手法」「限定公開」など、仕組みが説明されない。

これらが複数一致する場合、慎重に距離を置くべき案件と言えます。

結論とアドバイス(読者・検討者への呼びかけ)

- 結論として、「ai-monetize.biz を含む AIスタートアップラボ 系列案件」は、現時点では副業として安全かつ堅実にすすめるには疑問が多く、参入は非常にリスクが高いと判断します。

- もしあなたが「AI × 副業」で収益化を目指すなら、まずは 低コストで始められる実践型プロジェクト(例えば、自分で小さなAIツールを使って簡単な業務自動化、データ活用案件を受注してみる、コンテンツ制作にAIを補助ツールとして使うなど)のほうが、リスクを抑えられます。

- また、スクールや教材型支援を使うなら、実績公開が十分で、口コミが第三者の検証を受けているものを選ぶべきです。契約条件を事前に確認し、返金保証や解約条件が明確かどうかをチェックすること。

- 最後に、「稼げる可能性」はあっても「稼げる保証」はない、という前提を持って、慎重に判断してください。

コメント